人見神社例大祭について

房総に来て2度目の夏を迎えた。夏と言えば祭りのシーズンである。房総でもあちらこちらで花火大会や地域の祭りが開催されるが、昨年はまだ越して間もないこともあり、家の片付けや追加工事が続いて私自身が祭り状態だった。落ち着きを取り戻した今年は出かけてみよう!

そんな気分でガイドブックを見ていたら、ある珍しい記事を見つけた。

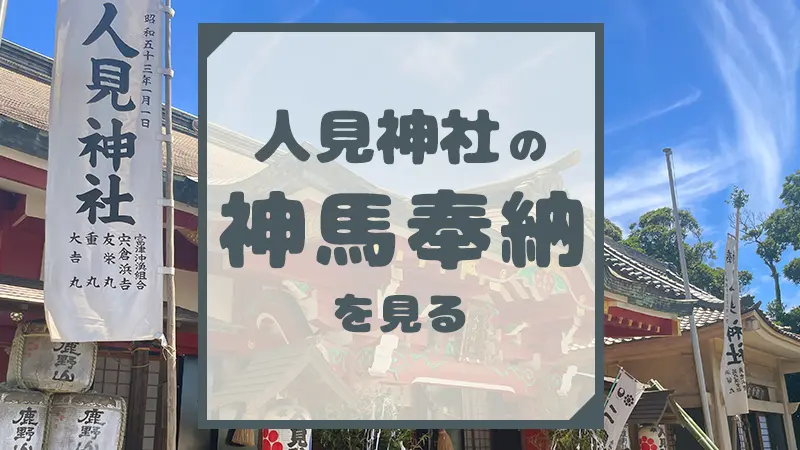

君津市にある人見神社で行われる「神馬奉納」。「神馬」は「おめし」と読む。神がお召しになる馬(神の乗り物)として奉納された馬のこと、または神事そのものをそう呼ぶらしい。伝統ある神事として350年以上、永く引き継がれる行事というから驚く。

昔は地域の小さな祭りにもよく馬が用いられていたが、その多くは途中で馬が登場するという、いわば余興的なものだった。対して人見神社のものは、むしろこれがメイン。最初から最後まで、神馬を中心とした祭事が続くらしい。すでに感じる神聖な雰囲気、これはぜひ見てみたい。

人見神社の御由緒

千葉県君津市 人見神社

人見神社があるのは千葉県君津市、標高67.5mの人見山の山頂である。以前この地域(君津市、富津市の海岸近く)にあった17の村の鎮守で、千葉一族(桓武天皇の血を引く関東の名族)が守護神として崇拝してきた妙見大菩薩がまつられている。「人見妙見」とも呼ばれていた。

鎌倉の地とも縁が深く、かの源頼朝が立ち寄り、源氏再興を祈願した伝説も残されているそうだ。ちなみにご利益は眼病平癒、勝負運、世の繁栄、物事の善悪を見分ける力、海上安全など。頼朝パワーで説得力が増している。

「勝負運」「世の繁栄」御利益は特に強そう

神馬奉納とは

例大祭は毎年7月22日に行われてきたが、時代の変化に合わせ、近年は最寄りの土日に開催されているようである。「神馬(おめし)」は当日午前9時ごろから奉納される神事のこと。昭和45年9月に指定無形民俗文化財に認定された。

神馬に選ばれるのは雄馬と決まっており、「神の乗り物」であるゆえ神聖視され、神の意志を表すもの(神の啓示)として敬われる。その延長で、年の作物の豊凶や天候などを占う役割も担ってきたそうだ。

起源には2説あり、1つは大坂夏の陣に出陣した飯野藩(現在の千葉県富津市下飯野)の主、保科(ほしな)氏の先祖を奉納したという説。もう1つは領主小笠原氏が、家運降盛を祈願して奉納したという説だ。確かな文書は残っていない。

神馬には鼻竿持ち1人、口取りが2人。合計3人がつく。

神馬には12尺(約360cm)の真竹の鼻竿がつけられる。鼻竿は12の節がついた真竹で、円周約30cmの太いもの。12節は1年12ヶ月のことを表すわしい。鼻竿持ちが1人、口取りが左右に1人ずつ、合計3人が馬とともに、ふもとの大鳥居から山頂の神社境内まで駆け登るところが祭りの華の1つのようだ。山頂についてからも神社拝殿での神事が続き、全体を通してなかなか盛りだくさんな内容である。

体験!人見神社例大祭

2025年の人見神社例大祭は7月20日(日)に開催された。自家用車で9時ごろ到着し、交通整理係の人に案内にしたがって駐車スペースに停める。すでに夏の日差しが強く、日傘をさして大鳥居に向かって歩いていると、前方に1頭の馬を連れた一団が見えた。どうやらあれが神馬様らしい。

神馬の垢離取り式(こりとりしき)

垢離取り式の様子

山頂に駆け上がる前の足慣らしかと思いきや、すでに儀式の最中であった。これは垢離取り式(こりとりしき)と呼ばれ、小糸川に設けた垢離取り場にて神馬を洗って清めるという内容。

人見神社の鳥居下から垢離取り場までは約200メートル。代々祭事をとり仕切る家のご当主が、塩でその道を清めながら馬を先導し、垢離取り場に着いたら小糸川の水で神馬を洗って清める。これを3往復繰り返すらしい。

ちなみにかつては神馬奉納式と垢離取りの儀式は7月16日に行われていたそうだが、こちらも時代の変化に合わせ、現在は例大祭と同日に行われている。つまり全てを1日で見学できる。

神馬奉納 石段を駆け上がり山頂へ

続いて9時半ごろ。大鳥居の前で、にわかに笛太鼓のおはやしが始まった。人もたくさん集まってきて、空気はどんどん盛り上がる。

「では行きますよー!」

威勢の良い男性の声がした。見れば白い半纏姿の男性たちが10名ばかり、一本の大きな青竹を持って並んでいる。竹には網元から奉納された大きな鯛がぶら下がっていて、これをお振り(おぼり)と呼ぶらしい。10名の若衆がお振りを担ぎ、一気に石段を駆け上がっていった。

鯛などつけたお振りを担ぎ、山頂の神社まで駆け上がる

その後ろから神馬も続く。鼻竿持ちが先導し、口取りが左右から誘導し、一緒に石段を上がっていく時は周囲から「おお、上がった上がった」などの歓声が聞こえた。

続いて石段を上がる神馬

石段の上の神馬が見えなくなった後、自分も山頂まで登ってみることにした。鳥居をくぐり歩を進めるが、行けども行けども階段が続く。それはそうだ、山頂にある神社なのだから。高知県の金刀比羅宮などと同じである。

こういう時に痛感するのは日頃の運動不足。上がりきるまで2回も息を整えることになってしまった。近年は疲労時に足元が危なくなることがあるので、全ての階段に丈夫な手すりがついているのが大変有り難い。まだギリギリ40代だというのに、なんともひどい醜態である。

数え間違いがなければ、階段は全部で325段

神馬奉納 山頂の神社境内にて

ようやく登り切った…

上から笛太鼓のお囃子が聞こえてきて、やっと頂上の赤い鳥居が見えた。

境内に入ると今まさに「神馬の拝殿への躍り込み」が始まるところで、先程お振りを担いでいた若衆の一人だろうか、拝殿前の鈴紐によじ登っていく姿が見えた。鈴紐とは神社の賽銭箱の前にぶら下がっている、お祈りまえにガランガランと鳴らす、あれのことだ。あそこに登る人など見たことがないから、実際見るとなかなか驚きの光景である。

鈴紐によじ登った男性は他の若衆に支えられながら、自分が登った紐を外した。それを合図にお振りを担いだ若衆たちが拝殿に躍り込んで一回り。下で石段を登ったときと同じく、それに続いて今度は神馬が中に躍り込む。中で神馬は東回り(時計回り)に3周回るのだが、このとき12尺(約360cm)の鼻竿を未だつけているのである。狭い拝殿内をスムーズに回れるかが、鼻竿役の腕の見せどころらしい。滞りなく回り終えた年は、豊作になると言われているそうだ。

鈴紐を持って拝殿の周りを走る若衆たち

ところで先ほど外された鈴紐だが、神馬が拝殿内を回っているとき、例の若衆たちはそれを担いで拝殿の外を時計回りに走っていた。想像してみてほしい。気温30度を超える中、325段の階段を大きな青竹+魚を担いで駆け上がり、ぶら下がる紐をよじ登り、今度はそれを担いで広い拝殿の周囲を走って回る。

すごい体力…! 普段何してる人? 私にはもうSASUKEの世界の人にしか思えない。

このポジションは体力が無いことには絶対に務まらない。人見神社若衆体育大学、入学のハードルは高そうだ。神馬を目当てで来たのに、記憶に強く残ったのは白い若衆群のほうだった。

この行事のために体力作りを欠かさない人だって居るだろう。こうした努力も相まって、伝統というものは続き繋がっていく。そういう文化が続いている土地は人々の結束に特別なものがあるだろうし、実際に場所を訪れてみると良い雰囲気を感じることが多い。

神馬奉納を描いた風景印

地元に根付いた立派な祭事だったと感慨にひたりながらの帰宅中、ふと思いつく。あれだけ特徴のある行事は、風景印に採用されている気がする。帰宅して確認すると、やっぱりあった。人見神社から一番近い「君津大和田郵便局」の風景印には、石段を駆け上がる神馬の様子が描かれている。

後日、局まで足を運び押印してもらった。

結果的に風景印フカボリ活動までできてしまった、2025年夏の出来事。

♪ 消印に描かれてたんだね〜♪ 知らなかったよ〜♪

君津大和田郵便局の風景印に描かれる神馬奉納の様子

情報のまとめ

今回立ち寄った場所の情報です。

- 住所

- 〒299-1147 千葉県君津市人見892

- HP

- https://hitomi-jinja.jp/

- おすすめポイント

- 標高67.5mの人見山山頂にある美しい神社です。妙見大菩薩がまつられており「人見妙見」とも呼ばれています。毎年7月22日前後に行われる神馬奉納は大変珍しく、多くの人が見物に訪れます。頂上境内から眺める君津、富津の街並みも素晴らしいです。